La Rivoluzione nasce da Cortocircuiti Catartici

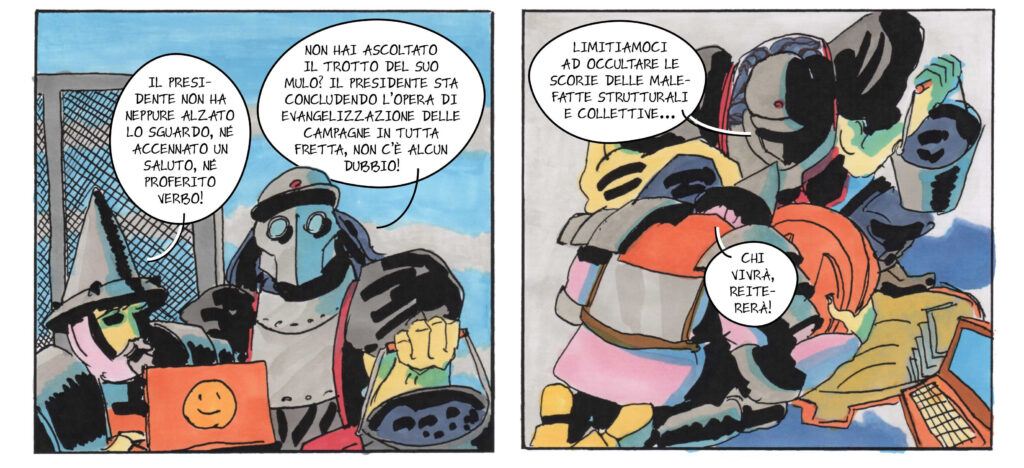

Il disegno e la parola, gli strumenti di narrazione di Glauco Piccione e Niccoló Pizzorno

La graphic novel Cortocircuiti Catartici, della coppia artistica Piccione & Pizzorno(dei Merangoli Editrice, 2022), non è solo una grande opera letteraria nel suo genere, ma anche un urlo lacerante di due cittadini per la situazione politico-sociale in cui versa il nostro mondo contemporaneo. A partire dal titolo dell’opera che ci inoltra in un incipit che si potrebbe ritenere esilarante se non fosse anche demoralizzante: ovvero che il risveglio di uno dei protagonisti, Ciano Blu, si attua a causa di un ‘cortocircuito’ dell’apparecchio televisivo che lo teneva legato alla poltrona col cervello totalmente fuori uso. Il guasto lo fa precipitare in uno stato di sconforto, come si vede dal suo volto in copertina che il grande Niccolò Pizzorno ha volutamente raffigurato con gli occhi stranulati contenenti al posto della pupilla due emoticon. Ironia, sarcasmo, satira, inventiva, fantasia, sono gli ingredienti di questo lavoro che ci spiegheranno più approfonditamente i due artefici.

Niccolò, in questa copertina, sotto le mentite spoglie del tuo autoritratto, hai rappresentato Ciano Blu, esattamente come il cittadino medio, del tutto assente a se stesso, imbambolato, quasi spiritato. Come ti sei ispirato per l’ideazione grafica di questo personaggio?

In verità non ho realizzato un mio autoritratto, perché il personaggio di Ciano Blu è stato ideato sulle caratteristiche fisiche di Glauco. Come hai evidenziato tu, si tratta di un personaggio assai avulso dalla realtà: inizialmente egli subisce e obbedisce alle prescrizioni dei comunicati televisivi in maniera del tutto passiva. In tal senso, l’utilizzo di un tipico effetto da camera look ci è sembrato perfetto per suggestionare il lettore, quasi come se egli medesimo si ritrovasse ad osservare il protagonista dal televisore del proprio salotto di casa. Inoltre, abbiamo considerato la specifica grafica della collana in cui Cortocircuiti Catartici è stato inserito come elemento significativo dentro cui imbastire l’illustrazione, così da dare un senso di unicità a tutta l’opera.

Glauco, tre personaggi emblematici, la tautologia umana Ciano Blu, il dia-crono-antropologo Isidoro Paupau e l’operatore ecologico delle fognature Origami Gong. Che genere di mezcla è questa? Quali sono le motivazioni di questi personaggi?

Ciano Blu è la pura metafora del cittadino-consumatore contemporaneo. Vive un’esistenza preconfezionata, appresa in relazione al corpo sociale che lo circonda. Un’esistenza sicura e conforme, reiterata in maniera pressoché identica, seguendo i dettami di un regime esistenziale e produttivo che stabilisce cosa è desiderabile e cosa è deviante.

Isidoro Paupau è un antropologo che viene da un altro tempo e da un altro pianeta. In realtà, egli è un riflesso del mondo in cui viene catapultato. Nonostante Isidoro abbia sviluppato, attraverso la sua pratica intellettuale, un pensiero critico capace di proteggerlo dalla martellante propaganda mediatica del Paese, la sua visione del mondo continuerà ad essere condizionata dalle sue categorie mentali pregresse: una sorta di filtri preesistenti, che gli impediranno di cogliere la realtà nella sua interezza.

Origami Gong è un operatore ecologico delle fognature. Lavora nei bassifondi della Civiltà del Consumo e del Benessere e assiste quotidianamente alle bassezze che avvengono nella melma di quel sottosuolo, basi fondative di un presente che, dietro l’imposizione sociale della felicità, nasconde l’alienazione. Un uomo che, sporcandosi quotidianamente le mani con la contraddizione, incomincia a mettere in dubbio ciò che lo circonda.

Questi strambi personaggi, apparentemente distanti l’uno dall’altro, abbandoneranno il loro individualismo a causa delle necessità contingenti, riuscendo così a respingere l’alienazione. Le loro peculiarità bizzarre diventeranno allora complementari.

Niccolò, prima di iniziare a disegnare tutta l’opera, come ti sei relazionato con Glauco per creare questi tre protagonisti? Quali caratteristiche grafiche hai attribuito a ognuno di loro?

Ci siamo basati sulle caratteristiche fisiche di persone realmente esistenti: volevamo comunicare la sensazione di un’amicizia tra soggettività differenti che si sta lentamente costruendo, dopo che esse si incontrano per caso all’interno di un mondo distopico. Dal punto di vista emotivo, Ciano Blu è sicuramente il personaggio più riflessivo, Isidoro Paupau il più sagace, mentre Origami Gong il più impulsivo.

Glauco, possiamo definire quest’opera fumettistica, un manifesto rivoluzionario? C’è un riferimento vagamente pasoliniano nella scelta degli elementi della società con i quali è possibile organizzare una rivolta?

Pasolini è certamente presente in quest’opera, poiché una parte dell’apparato letterario che la sostiene è legato alla critica pasoliniana nei confronti della civiltà dei consumi. Ciò nonostante, la critica dell’intellettuale di Casarsa rimane nient’altro che un approccio estetico, piuttosto che un’alternativa vera e propria alla quotidianità consumistica e surrogata. Lo scopo di questa opera, invece, consiste nel sancire uno spartiacque: essa suggerisce di congedarsi dalle vecchie concezioni di Rivoluzione novecentesche – incarnate nel corso di questa storia dai vari personaggi – per propiziare l’avvento di un cambiamento del tempo presente.

Oggi questa rivoluzione si sta compiendo, in parte, grazie al rifiuto d’adesione, da parte di piccole minoranze, alla partecipazione costante ad una vita istituzionalizzata e serializzata.

Niccolò, quale strumento grafico hai usato per rappresentare la storia? Come ti sei ingegnato per elaborare le scene più intricate e caotiche?

Principalmente, ho utilizzato i Lamia Bic e i pennarelli indelebili per realizzare tutti i disegni. In seguito, grazie all’ausilio dei colori Pantoni, ho potuto conferire un particolare look patinato alle immagini, per far sì che le stampe potessero coincidere, a livello di colorazione, con le tavole originali. Al fine di realizzare le scene più caotiche abbiamo dovuto dedicarci ad uno studio molto accurato del montaggio, così che la caratura letteraria dei dialoghi risultasse il più velocemente fruibile; allora il disegno è stato epurato da tutti i fronzoli, in modo che il lettore potesse confrontarcisi con estrema immediatezza. È stato un lungo lavoro, a volte proceduto per tentativi, con Glauco e con la Dei Merangoli Editrice sempre operativi ed entusiasti.

Glauco, uno degli strumenti più inquietanti della propaganda moderna è la televisione, è davvero esagerata la tua visione satirica riguardo ad essa o potresti anche dire di peggio?

Al giorno d’oggi, la propaganda e il condizionamento avvengono in maniera più efficace e più subdola. Basti pensare agli algoritmi dei motori di ricerca informatici che, dopo essersi appropriati dei dati dei singoli utenti, inviano annunci pubblicitari e proposte di lavoro personalizzate sugli schermi degli smartphone degli stessi. Il condizionamento ha quindi raggiunto metodi più invasivi e sfrutta una tecnologia più avanzata. Ma in Italia, per via di specifici fattori sociali, politici e culturali, la propaganda televisiva rimane ancora rilevante. A causa del cosiddetto fenomeno sociale dell’analfabetismo funzionale, una buona parte degli italiani non è in grado di comprendere il contenuto di un testo scritto, perciò essa si affida principalmente al medium televisivo per informare la propria visione del mondo. Risulta quindi facile, soprattutto per i partiti politici che lottizzano la televisione pubblica, condizionare chi risulta particolarmente vulnerabile. Insomma, credo che oggi non si sia ancora del tutto usciti dal mito della caverna di Platone.

Niccolò, alcune scene sono coloratissime, altre sono molto scure, in alcuni passi usi il linguaggio bianco e nero, in funzione di quali ragioni varia il tuo pennello?

Ho conferito pathos alle sequenze della graphic novel grazie al sistema metrico. Nel corso della storia, il B\N è stato utilizzato per realizzare i flashback, grazie ai quali vengono delineati alcuni tratti significativi delle vite dei protagonisti. Non secondariamente, ho usato molto più colore per le scene più solari, mentre per le scene più drammatiche ho optato per un maggiore dispiegamento dei colori scuri.

Come ho già accennato, l’utilizzo dei pennarelli Pantone ha dato un tocco di patinato lucido alle tavole, senza macchie o artifici, e ha consentito di creare un buon connubio con il segno graffiato ottenuto con i Lamia Bic: strategia grafica assai funzionale alla narrazione.

Glauco, il tuo stile è dotto, ermetico, satirico, a volte feroce, il testo è costellato di metafore ed ossimori: a quale pubblico ti stai rivolgendo?

Mi sto rivolgendo ad un pubblico disposto a considerare il fumetto come uno strumento di conoscenza, e non soltanto come un bene di consumo.

Confrontandomi con altri professionisti, talvolta si è discusso riguardo alla necessità di adottare un linguaggio maggioritario, identificabile e accessibile, così da garantirsi l’afflusso di quella moltitudine di lettori che preferirebbe digerire stereotipi narrativi facilmente radicati nell’immaginario collettivo a discapito di altri controcorrente e di rottura.

Non sono d’accordo con questa visione, perché credo che bisognerebbe ricominciare a dare alla parola un valore d’uso, invece che un valore di consumo. Inoltre, ritengo che, in generale, gli autori e gli editori italiani dovrebbero acquisire una maggiore apertura verso la sperimentazione e la complessità, piuttosto che concepire il prodotto-libro perlopiù in relazione a collane preesistenti, a stereotipi narrativi rodati o al numero di copie che potranno essere vendute.

Niccolò, quanto è stato impegnativo illustrare tutta l’opera, quali spazi temporali hai dedicato a questo lavoro?

L’intero processo è stato molto impegnativo: per completare l’opera sono stati necessari tre anni di lavoro. Ci siamo mossi incoscientemente verso l’ignoto, poiché abbiamo percepito l’esigenza di esprimere i valori di un immaginario che ci accomuna: eravamo talmente immersi nel processo creativo che ogni elemento della storia, ogni rappresentazione, ogni sospiro, ogni direzione si è poi magicamente materializzata da sola.

Glauco, nella storia ci sono alcune citazioni bibliche, sei forse un ateo credente?

Non proprio. La mia cultura è cattolica, ma, al monoteismo, preferisco il pantheon di dei e la pluralità. Però, trovo la figura politica di Gesù Cristo particolarmente affascinante. Proprio partendo dagli influssi della religione giudaico-cristiana, si sviluppa la riflessione di Karl Marx. Le concezioni novecentesche di rivoluzione sono imbevute di simbologie e concetti religiosi. Allo stesso tempo, questi hanno influenzato il nostro immaginario culturale. Ho chiesto a Niccolò di rappresentare gli eventi catastrofici inscenati nel nostro fumetto con una simbologia biblica proprio per palesare questo stretto legame. Tuttavia, nella nostra opera, la religione viene rappresentata come uno strumento di dominio e non come una garanzia di libertà.

Quello che, invece, indico velocemente di seguito come Sacro, garantisce ricchezza e profondità alla nostra vita. Talvolta, esso viene istituzionalizzato dalle religioni, attraverso dispositivi culturali che ne garantiscono l’accesso agli iniziati. Ma il Sacro è omnicomprensivo, rimane qualcosa che travalica tutte le cattedrali culturali umane e tutte le religioni. Il Sacro non si può addomesticare, né si può rinchiudere dentro a dei compartimenti stagni.

Niccolò, c’è una scena molto significativa a pag. 72 e a pag. 73, in cui i rivoltosi sembrano essere sottoposti al trattamento Ludovico, la citazione di Arancia Meccanica è stata un’idea tua o di Glauco?

La scena è stata immaginata da Glauco io gli ho successivamente conferito una veste grafica. Si tratta di una delle sequenze cinematografiche che più sono rimaste impresse nell’inconscio collettivo quando si parla di manipolazione forzata e di conversione alla “normalità”.

Glauco, in tutto il fumetto emerge qua e là l’ideologia del transumanesimo? Che denuncia ti senti di fare?

Il sogno del transumanesimo, secondo cui l’ibridazione tra umano e macchinico potrà consentirci di trascendere in maniera esponenziale i nostri limiti biologici, è improbabile e poco realistico. Quando la biologia si ibrida con i dispositivi tecnologici, la complessità organica viene semplificata. Supponiamo di sostituire un nostro arto con una protesi che ne potenzi i limiti fisici. Dal punto di vista tecnico essa potrebbe anche accrescere le nostre capacità motorie, ma, dal punto di vista percettivo e sensoriale, noi risulteremmo comunque impoveriti dalla mancanza del nostro arto organico.

Nonostante questo, non nego come talvolta la tecnologia possa apportare delle trasformazioni benefiche nella nostra vita, attraverso differenti sue applicazioni.

Niccolò, come ti è sembrato raffigurare un mondo futuro dove gli elementi naturali, come meduse, cavallette e rondini sembrano degli oggetti ormai sconosciuti e considerati pericolosi?

Credo di avere rappresentato una metafora assai azzeccata del nostro presente.

Mentre realizzavo quelle sequenze, ho ripensato all’opera Ma gli androidi sognano pecore elettriche? di Philip K. Dick, dove gli animali non umani sono divenuti rari e vengono venerati quasi come delle divinità. Nella nostra opera, invece, gli animali non umani sono portatori di cambiamento, e talvolta si ribellano nei confronti della nostra specie.

Glauco, Il Mondo Nuovo di Huxley, emerge qua e là nella tua storia, cosa ti spaventa di più di questo racconto fantascientifico? E che cosa invece ti affascina?

Aldous Huxley è stato un intellettuale di alto rango. La sua opera Il Mondo Nuovo, nonostante descriva situazioni deformate fino all’estremo, rimane ancora un’ottima metafora delle modalità di vita dominanti all’interno delle società post-industriali.

Il motto del romanzo, “comunità, identità, stabilità”, indica ancora oggi il dogma a cui è necessario aderire al fine di mantenere intatta la propria fasulla tranquillità quotidiana in uno scenario globale governato dal disastro bellico ed ecologico.

Soprattutto in questi ultimi anni, specifici partiti politici e gruppi d’influenza, su scala nazionale ed europea, hanno ottenuto l’adesione del loro elettorato grazie a slogan simili a quello, amplificando l’idea di trovarsi in uno stato insanabile di minaccia e conseguentemente strumentalizzando particolari categorie sociali minoritarie. Basti pensare al ruolo che ha giocato, nel nostro paese, la propaganda politica contro i rifugiati, contro gli individui non vaccinati oppure contro gli ex precettori del reddito di cittadinanza.

Ancora, ne Il Mondo Nuovo, coloro che seguono uno stile di vita differente da quello dominante vivono confinati all’interno di una riserva. Questa metafora è davvero cruciale, in quanto magistrale nel descrivere la rigidità mentale del cittadino-consumatore contemporaneo, incapace di sperimentare modalità di vita differenti da quelle prestazionali e produttive.

Il romanzo di Huxley non provoca in me alcuna angoscia: mi sono distanziato da tempo, ideologicamente e psicologicamente, dal richiamo spietato di quella tipologia di società descritta nel suo romanzo. Ciò che mi attrae, invece, è allontanarmi sempre di più dai depersonalizzanti mondi umani da lui descritti.

Niccolò, la robotica ti ha sempre affascinato, cosa ti piace del mondo robotico, quale aspetto, invece, hai voluto denunciare?

Si, è vero: il mondo meccanico e della robotica ha sempre nutrito la mia immaginazione. In Cortocircuiti catartici la tecnologia gioca un ruolo fondamentale. Ad esempio, l’esoscheletro robotico dell’antagonista della storia, il Coordinatore Definitivo, che si prepara alla guerra imminente, allo stesso modo dell’Arma di Distruzione di Massa, sono il simbolo di una tecnologia in divenire, che restituisce il senso di un universo, come tutta l’opera, non ancora compiuto.

Glauco, ti spaventa più la digitalizzazione dei processi o l’idea che il mondo possa essere partorito da una macchina?

Nessuna di queste due ipotesi mi mette veramente a mio agio. La digitalizzazione dei processi, talvolta, è capace di liberarci da lavori logoranti e oberanti, ma, come già accennavo, essa può anche risultare deprivante dal punto di vista sensoriale e percettivo. Prendiamo l’esempio di un fumettista che apprenderà a disegnare esclusivamente con l’ausilio della tavoletta grafica, senza mai sfiorare la consistenza dei colori col suo tatto. Quanto egli avrà guadagnato e quanto egli avrà perso dal punto di vista esperienziale grazie all’ausilio di questa specifica protesi?

Ne consegue che bisognerebbe sempre riflettere con saggezza riguardo alla possibilità di delegare le nostre capacità motorie e cognitive ai dispositivi tecnologici: ma nel mondo capitalistico iper-globalizzato questo non accade mai, perché ogni nuova tecnologia viene subito messa a profitto dalle grandi multinazionali, condizionando le nostre vite senza che si possa davvero avere la capacità di intervenire in questi processi.

Quanto alla possibilità di un mondo partorito dalle macchine, seguendo un ragionamento sviluppista, non credo che questa possa essere intesa come un’idea remotamente distopica, ma credo che le condizioni materiali che potrebbero consentire questo scenario non sussisteranno, in quanto nel frattempo l’ecosistema, che dovrà ospitare le strutture tecnologiche e robotiche che consentirebbero la perpetuazione di questo cambio di paradigma, sarà già collassato.

In ogni caso, un mondo così organizzato risulterebbe estremamente rigido e semplificato, in quanto è risaputo che la potenza del più grande computer quantistico non è neanche lontanamente paragonabile alla complessità del cervello di un topo. Quindi, che tipo di mondo potrebbe venire messo in forma da soggetti non umani con la geometrica intelligenza di una calcolatrice?

Niccolò, in questo mondo distopico che hai disegnato, come agisce il tuo pennello quando il gioco oscilla tra il bene e il male?

Più che il pennello, direi il pennarello in questo caso: esso è stato utilizzato anche quando scarico per suggerire il grigio di alcune scene dalle mezzetinte – scarsamente presenti nelle 140 tavole – ma inserite per narrare i mezzitoni di alcune situazioni.

Glauco, quale messaggio filosofico vuoi trasmettere al lettore?

Un altro mondo umano, differente dalle modalità di vita serializzanti delle società post-industriali è possibile. Un mondo governato dalla creatività invece che dalla produttività, dalla responsabilità invece che dalla comodità e dalla sicurezza; in cui viene favorita la libertà di movimento degli esseri umani piuttosto che la libera circolazione delle merci. Questo mondo, per quanto minoritario e sfaccettato, per chi sappia vederlo, in parte già esiste. È possibile liberarsi da una vita conforme e inscatolante: la Rivoluzione non avverrà in qualche romanzo o in qualche film di fantascienza, ma qui e ora, a partire dalla nostra vita quotidiana.

Niccolò, quanto ha influito il ruolo dell’Editore per la buona riuscita dell’opera?

Moltissimo. Ringrazio tutto lo staff della Casa editrice dei Merangoli, perché ha creduto nel nostro lavoro e ha messo in campo tutte le sue risorse per renderla un prodotto da collezione, curando al meglio tutte le fasi di produzione dell’oggetto libro: dalla stampa delle tavole, alla scelta della carta e della copertina. Grazie alla sinergia di tutti, il risultato ottenuto è davvero di alto livello.

Glauco, questa è un’opera catastrofista, sembra quasi che non ci sia una via di scampo, eppure il finale aperto istilla speranza. Come vedi il tuo, il nostro, il futuro dell’Umanità?

Non credo che questa sia un’opera catastrofista, ma una perfetta metafora del nostro presente. Il finale della storia suggerisce un decentramento del proprio punto di vista, che potrebbe comportare la nascita di inedite visioni collettive, di modalità relazionali differenti nei confronti del mondo circostante.

Credo che in questi anni assisteremo, all’interno del nostro mondo culturale, alla ramificazione di stili di vita non conformi all’interno di reti semi-strutturate, ma dubito che queste trasformazioni saranno sostenute dalle istituzioni a livello sistemico, perché potrebbero rendere obsolete alcune funzioni di queste ultime. Perché questo avvenga, è più facile immaginare scenari di conflitto. Tuttavia, i cambiamenti storici sono sempre avvenuti in relazione alle scelte di minoranze, perciò il futuro rimane aperto. Ho avuto personalmente la prova che, per chiunque lo voglia davvero, il cambiamento è sempre possibile.

Tra un film e l’altro, riflessioni sul futuro del cinema con Schrader e Auteuil

In concorso tra amore e solitudine a Cannes 2024 ecco “L’amour ouf” e “All we imagine as Light“ Due sono

Paolo Poli. Genio ribelle

Novantacinque anni fa nasceva Paolo Poli, attore e geniale fantasista che creò un suo stile a tutt’oggi imitato ma anche

Senza fretta di crescere

Il nuovo film in tecnica mista scritto, prodotto, diretto ed interpretato da John Krasinski ci prende per mano in un

La new generation di Pasolini

Dopo aver conquistato pubblico e critica ed essersi aggiudicata la vittoria durante la scorsa edizione di “Salviamo i Talenti”, “Generazione

La fiaccola olimpica illumina il Festival di Cannes e il cinema italiano

Dopo la premiere di Partenope, spazio alla cinematografia portoghese e al colossal su un classico della letteratura come Montecristo. Il

Alma Latina: L’universo femminile di Ñanãke

In esposizione a Roma la personale di Juan Carlos Ñañake Torres C’era una volta un piccolo uomo, che proveniva dai

In collaborazione con

Nessun commento:

Posta un commento